Die Ausbildung zum „Trainer-B Wildwasser“ richtet sich an ambitionierte Wildwasserfahrer, die bereits den Trainer-C erfolgreich absolviert haben und ihre Fertigkeiten und Kenntnisse vertiefen wollen. Zur Trainer-B Ausbildung der Naturfreunde (Deutschlands) gehört auch eine 10-seitige schriftliche Ausarbeitung, in der man sich einem Lehrthema widmet.

Die gesamten Techniken, welche im schweren Wildwasser benötigt werden, würde es notwendig machen, ein ganzes Buch zu schreiben. Dies überschreitet den Umfang dieser Arbeit bei Weitem. Aus diesem Grund werde ich mich im folgenden auf die wichtigste Technik beschränken. Diese ist in meinen Augen der Boof. Da Boofen eine Technik ist, die in der Regel an Walzen angewandt wird, möchte ich vorab die Strömungs-Situation einer klassischen Walze beschreiben.

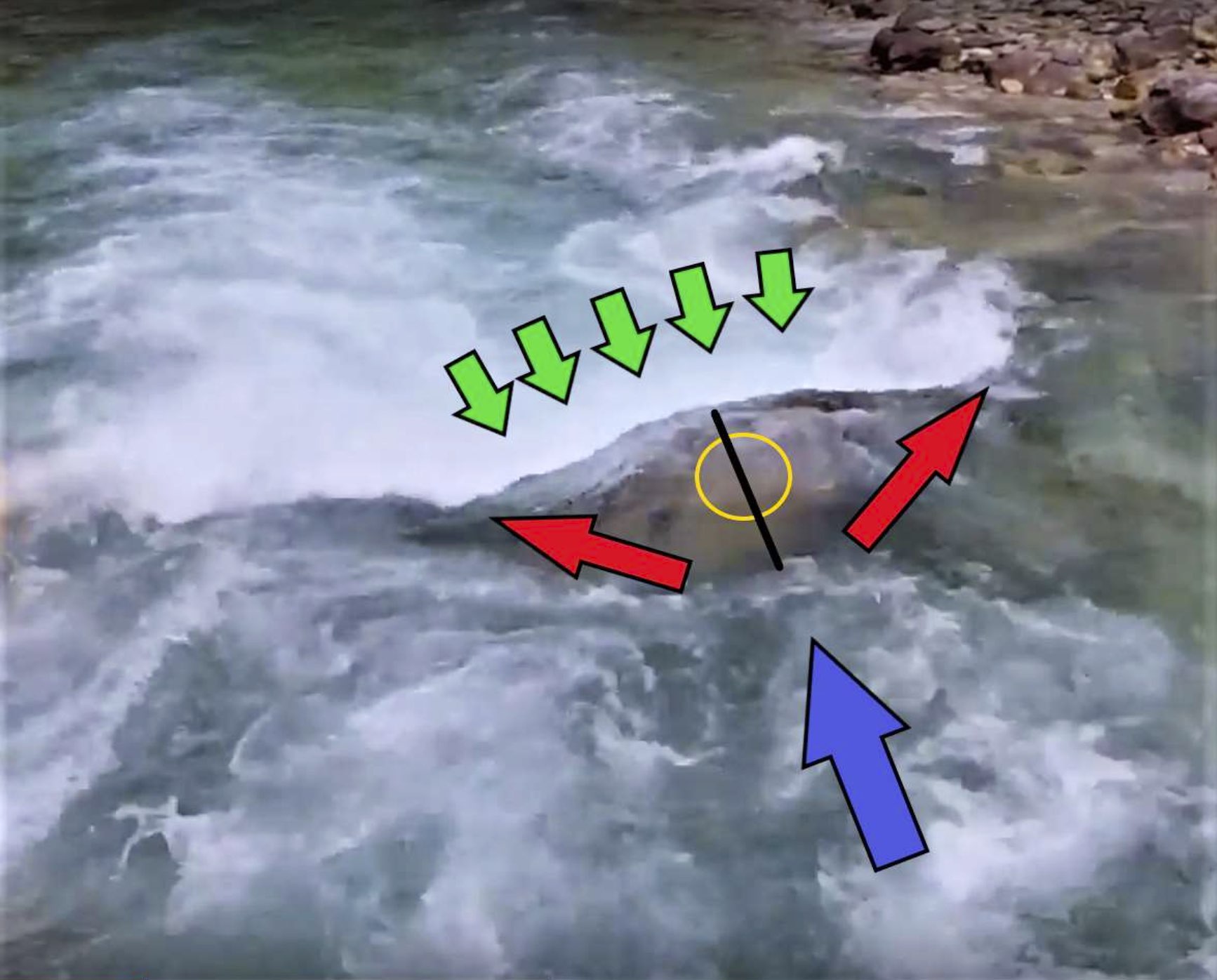

Die von oben kommende Hauptströmung wird von dem im Weg befindlichen Stein abgebremst. Es entsteht ein Prallpolster. Dieses Prallpolster teilt sich am Scheitelpunkt in eine nach rechts und eine nach links abfließende Strömung auf. Ist der Stein wie in diesem Bild überspült, bildet sich eine Deckwalze mit einem nach flussaufwärts gerichteten Rückstrom. Diesen gilt es mit dem Boof zu überwinden.

Legende:

Blauer Pfeil: Strömungsrichtung

Roter Pfeil: Querströmung

Grüner Pfeil: Rückströmung der Walze

Schwarze Linie: Scheitel des Prallpolsters

gelber Kreis: Prallpolster

(Soca Friedhof-strecke Foto: Eric Mich)

Der Boof

Grundsätzlich versteht man unter Boofen eine Technik, welche dazu dient, den Bug des Bootes über eine Welle oder Walze zu heben und dabei Geschwindigkeit respektive Kontrolle über das Boot aufrecht zu erhalten. Hierzu werden sowohl die Strömung als auch eventuell vorhandene Felsen genutzt. Oft genutzt wird diese Technik beim Kehrwasserfahren, Wasserfallspringen oder auch im Kanu-Slalom, um den Bug des Bootes über Wellen zu heben.

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Generell kann man einen Boof in folgende Abschnitte unterteilen:

1. Anfahrt

– Strömungseigenschaften an Steinen

– Wie fahre ich die Walze an?

2. Setup

– Richtige Paddelhaltung im Moment vor dem Absprung

– Oberkörperpositionierung

3. Boof

– Paddelbewegung

– Oberkörperrotation

4. Flugphase / Landung

– Strömung im ablaufenden Wasser

– Körperschwerpunkt

– Kante

Der klassische Boof

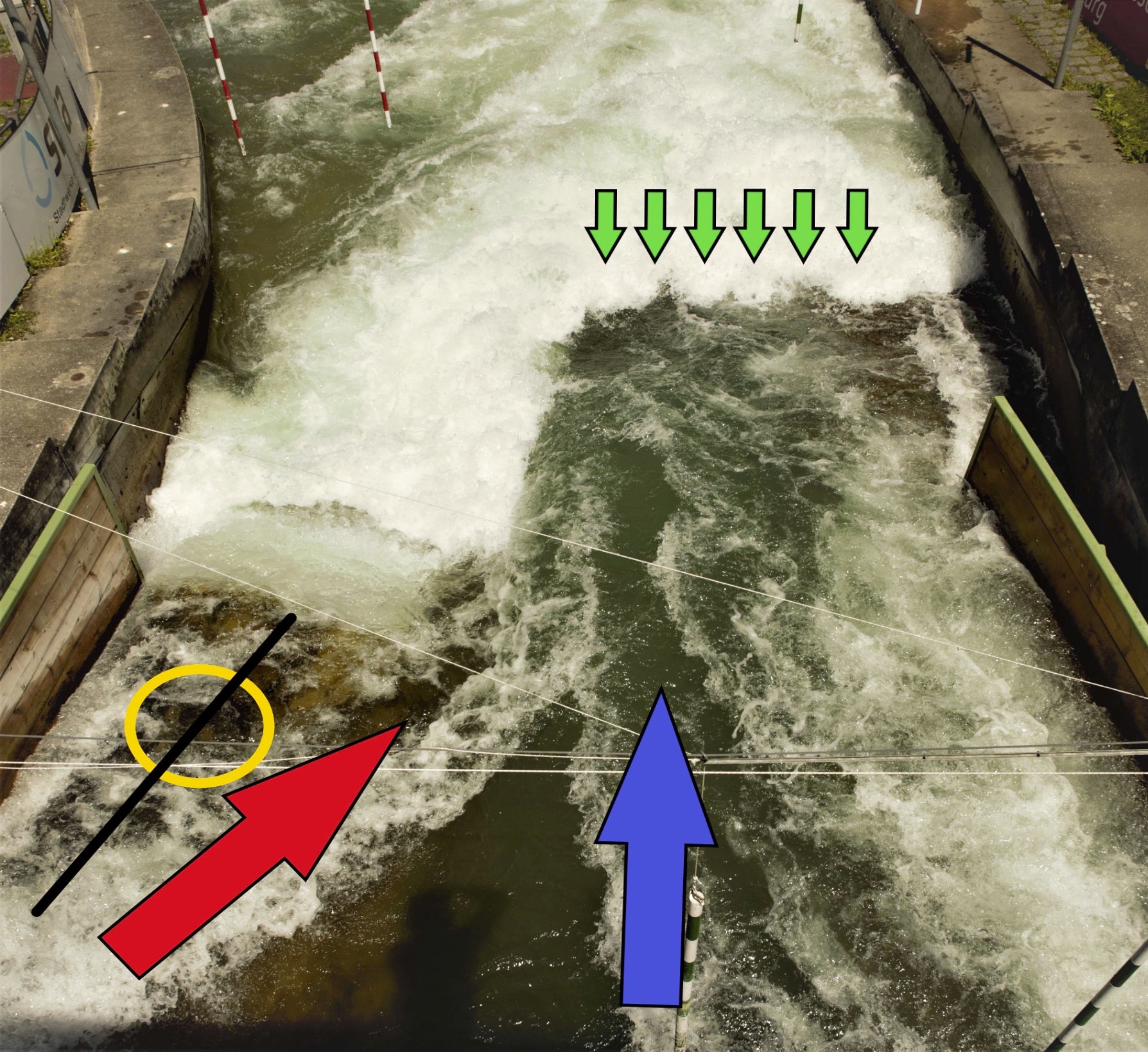

(Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Unter einem klassischen Boof versteht man den Sprung über eine Walze unter Zuhilfenahme eines natürlichen Kickers. Dieser kann beispielsweise wie im Bild links eine Felsplatte sein. Es ist jedoch auch jedes andere “Feature” im Fluss, welches eine Winkeländerung der Strömung zur Folge hat, nutzbar (Stein, Welle, Querströmung…).

Im hier dargestellten Beispiel wird durch einen Abweiser auf der linken Seite des Flusses ein Prallpolster erzeugt, aus welchem eine Stromzunge nach rechts resultiert. Ziel des Boofs ist es, über die grün markierte Walze zu springen und dabei keine Geschwindigkeit einzubüßen.

Im Folgenden wird der klassische Boof anhand eines Beispiels an der Bogenbrücke des Eiskanals in Augsburg illustriert.

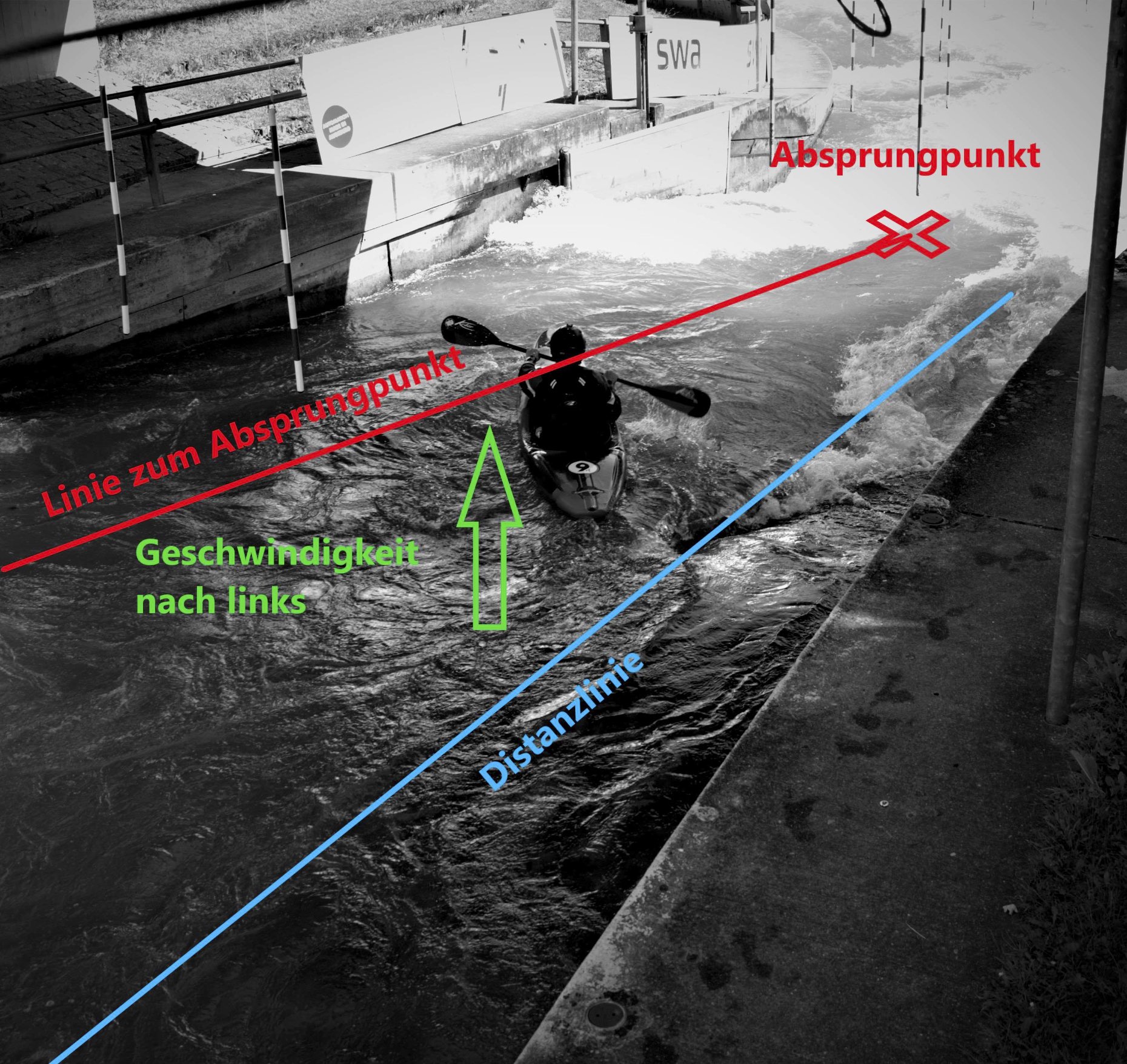

1) Die Anfahrt

Während der Anfahrt ist es zuallererst wichtig, frühzeitig zu schauen, wo man abspringen möchte. Hat man die perfekte Stelle gefunden, möchte man erst einmal ein wenig Distanz (orthogonal der Flussrichtung) zur direkten Linie des Absprungpunktes schaffen.

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Wer nach rechts will, muss von links kommen!!!

Hat man nun eine Ausgangsposition gefunden, aus der man dann starten kann, nimmt man Maß auf den Absprungpunkt (hier das rechte Ende des Prallpolsters). Beginnt man, sein Boot mit ein paar Vorwärtsschlägen in Richtung des Absprungpunktes zu beschleunigen, zeigt der Bug in Richtung des Prallpolsters.

2) Das Setup

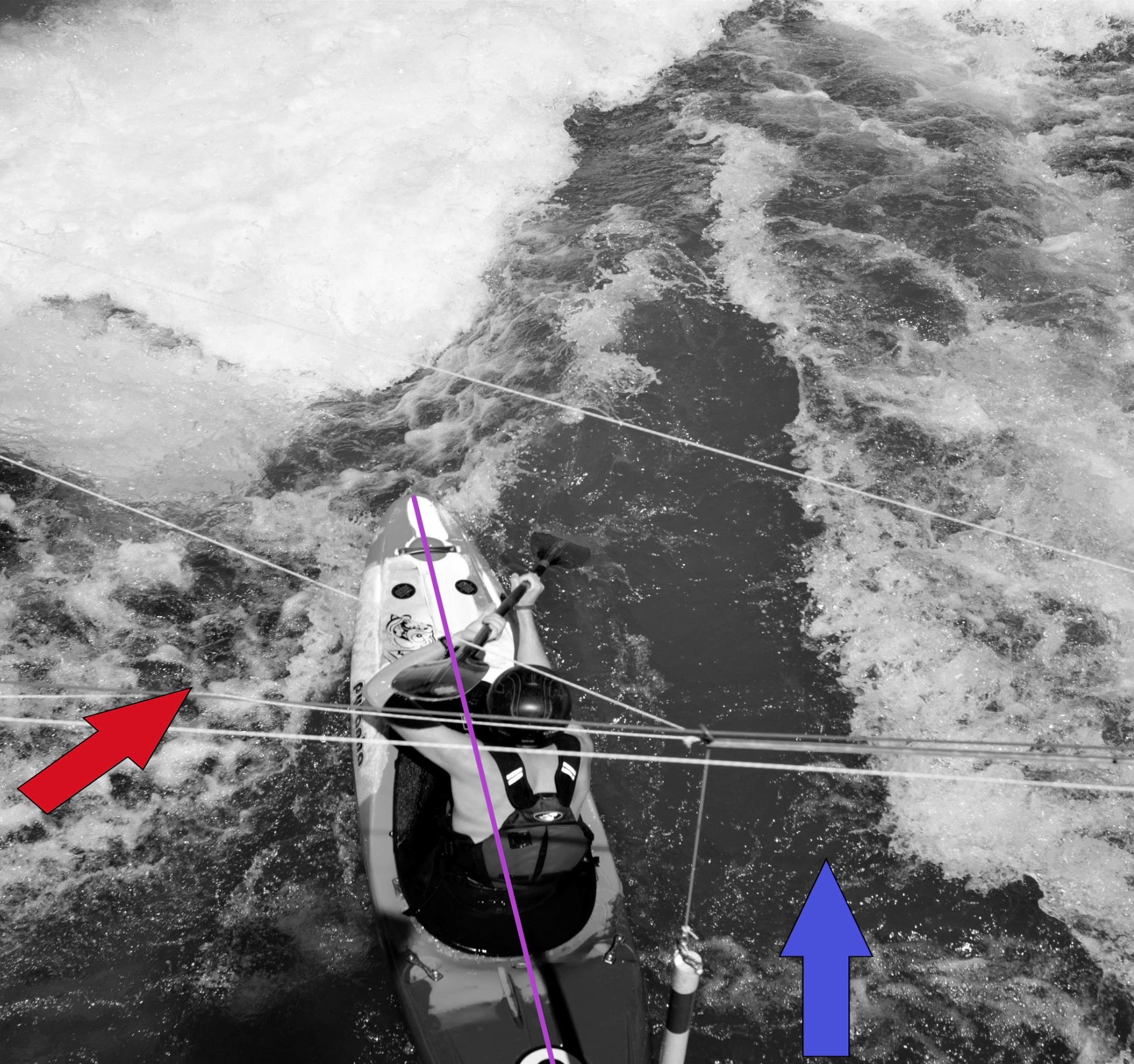

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

In der Anfahrt stellt man das Boot in Richtung des Prallpolsters und baut Geschwindigkeit in dessen Richtung auf. Hieraus hat man nun die Möglichkeit, eine Rotationsbewegung des Bootes einzuleiten (in diesem Fall eine Rotation nach rechts). Durch das aufgedrehte Paddel und die Stärke der Aufkantung lässt sich dieser Bogen gut steuern.

Man hebt die linke Kante und greift mit dem rechten Paddelblatt in die Querströmung, um die Rechtsrotation zu unterstützen. Das Paddel wird hier relativ steil neben dem Boot geführt, um maximalen Druck aufzubauen. Hierbei wird der Oberkörper stark vorgedreht (rechte Schulter bewegt sich nach vorne), um eine Vorspannung des Oberkörpers zu erreichen.

Aufgedrehtes Paddel, vorgedrehte Aktionsschulter, Bootsrotation

3) Der Boof

In dieser Phase ist – wie in der Anfahrt und dem Setup – die paddelferne Kante zu heben (hier links).

Paddelbewegung:

Im Moment des Absprungs muss das Paddel wieder nach innen gedreht werden, um nun in der Hauptströmung Druck aufzubauen. Das Paddel wird relativ eng am Boot geführt, was einen möglichst großen Vortrieb zur Folge hat. Sobald Druck auf dem Blatt ist, beginnt nun die Rumpf-Rotation.

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Wichtiger als die Paddelführung gestaltet sich beim Boof jedoch die Rumpfrotation!

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Rumpfrotation:

Wenn man nun Druck auf dem Paddel spürt, gilt es, den Bug des Bootes nach oben zu heben und so über die Walze zu springen. Hierzu ist eine Kraftübertragung von Paddel zu Boot essenziell. Diese wird – wie eigentlich bei jedem Paddelschlag – durch die Bauch- und Rückenmuskulatur (den Rumpf) erzeugt!

Diese Bewegung kann besser visualisiert werden durch die Vorstellung, die Beine nach oben zu heben. Um hier die maximale Kraft entwickeln zu können, nutzt man die im „Setup“ erreichte Oberkörper-Vordrehung. Hierdurch wird die Muskulatur in eine Art Vorspannung versetzt, welche einen Kraftzuwachs von ca. 15–35 Prozent nach sich zieht. Während dieser Bewegung wird der Oberkörper automatisch ein wenig nach hinten bewegt. Er sollte jedoch nie über die Neutral-Stellung (90 Grad zum Oberschiff) geraten.

Steile Paddelführung, Beine nach oben

4) Flugphase/Landung

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Während des Fluges geht es nun hauptsächlich darum, die Landung vorzubereiten. Zuallererst ist es wichtig, den Schwerpunkt wieder nach vorne zu verlagern, um möglichst viel Vortrieb aus der Landung zu generieren. Gerade bei größeren Höhen ist eine Landung mit nach vorne gelagertem Oberkörper sehr viel rückenschonender.

Der zweite wichtige Punkt bei der Landung ist die Kante.

Um zu wissen, welche Kante gehoben werden muss, ist es wichtig, folgende Bereiche zu verstehen:

• Von wo kommt die Strömung?

Kommt die abfließende Strömung von links, ist die linke Kante zu heben; kommt sie von rechts, so ist auch die rechte Kante zu heben. In vielen Fällen landet man nach einem Boof im Kehrwasser, was zur Folge hat, dass ein Umkanten während der Flugphase stattfindet.

• Wo möchte ich als nächstes hin?

Landet man in gerade nach unten abfließendem Wasser, so kann man über die Wahl der Kante die Richtung der Ausfahrt bestimmen:

• Rechte Kante hoch → Boot fährt nach rechts

• Linke Kante hoch → Boot fährt nach links

• Kante neutral/flach → Boot fährt geradeaus

Um möglichst viel Geschwindigkeit zu erzeugen gilt fürs Kanten generell:

So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Oberkörper vor, wenig Kante

Übungssequenz zum Boof

Generelles zu Übungsstellen:

Geeignete Übungsstellen weisen zuallererst ein Höchstmaß an Sicherheit auf. Vor allem der Ausgang der Stelle sollte genügend Platz für Eskimorollen bzw. etwaige Personen- bzw. Materialrettungen bieten. Des Weiteren sollte bei der Auswahl einer geeigneten Übungsstelle darauf geachtet werden, dass sich die Übung leicht wiederholen lässt. Entweder sollte hierzu ein Kehrwasser auf der anderen Uferseite zum Hinaufpaddeln vorhanden sein, oder zumindest eine leichte Möglichkeit zum Hinauftragen gegeben sein. Häufige Wiederholungen von Übungen sorgen für ein reproduzierbares Fehlerbild und helfen damit dem Lernenden, selbst zu erkennen, wo Verbesserungspotenzial besteht.

Übung 1) Kreisen durch Kanten

(Diese Übung sollte im Flachwasser durchgeführt werden.)

Es soll nur durch gerade Paddelschläge auf der Kurveninnenseite Kreise gefahren werden. Die Drehung entsteht lediglich durch die Kante (kurvenäußere Seite des Bootes aufkanten).

Diese Übung schult im entspannten Umfeld zwei Dinge:

– steile Paddelführung

– Drehung durch Kante

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Lernende ausprobiert, bei welchem Winkel der Aufkantung welcher Kreisbogen resultiert. Hier reagiert jede Boots- und Paddlergewichtskombination anders.

Potenzielle Korrekturen:

– zu flache Paddelführung

– zu wenig Kante

– Schummeln durch J-Schlag (ähnlich zum Kanadierschlag)

Übung 2) Spitze lupfen

(Diese Übung sollte im Flachwasser oder im Kehrwasser durchgeführt werden.)

Ziel dieser Übung ist es, den Bewegungsablauf des Absprungs einzustudieren. Die Bootsspitze soll mit Hilfe eines steilen Paddelschlags auf ein Hindernis hinaufgehoben werden. Als Hindernis eignen sich hier beispielsweise Steine oder die Bootsspitze eines anderen Bootes. Gerade bei jüngeren Teilnehmern kann hier eine besondere Motivation durch gestellte Zielobjekte, wie beispielsweise eine aufgestellte Wasserflasche, entstehen.

Diese Übung schult im Speziellen:

– Oberkörperrotation

– Beine als Teil des Kajakfahrens

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Oberkörpervordrehung vorhanden ist und somit die Möglichkeit geschaffen wird, maximale Kraft aus Beinen und Rumpf zu gewinnen.

Potenzielle Korrekturen:

– Oberkörper geht komplett nach hinten

– zu wenig Kante

Übung 3) Anschanzen von Steinen

(Diese Übung muss in der Strömung durchgeführt werden; es bietet sich an, sie in Flussfahrten zu integrieren.)

Ziel dieser Übung ist es, ein Gefühl für das Timing der Bewegung zu bekommen. Es sollte ein Stein gesucht werden, der eine Neigung von ca. 60 Grad zur Wasseroberfläche aufweist und nach Möglichkeit schräg in der Strömung steht. Nun soll versucht werden, mit einem letzten stromabwärts gerichteten Schlag den Stein so hoch wie möglich raufzufahren.

Diese Übung schult im Speziellen:

– Timing der Schläge

– Wahl des richtigen Anfahrtswinkels

Es sollte insbesondere auf die Rhythmisierung der Paddelschläge geachtet werden, nur so ist es möglich, den letzten Schlag ohne Hektik exakt zu setzen.

Potenzielle Korrekturen:

– Hektik ist eine der häufigsten Fehlerquellen

– Anfahrtsgeschwindigkeit erst mit steigendem Erfolg steigern

– Anfahrtswinkel

Übung 4) Kehrwasserfahren

(Diese Übung erfordert die Wahl einer geeigneten Übungsstelle im Wildwasser.)

Ziel dieser Übung ist die Kombination aus Anfahrt, Setup, Boof und Landung. Da eine saubere Einfahrt in ein Kehrwasser im Wesentlichen identisch mit einem Boof in ein Kehrwasser ist, bietet es sich an, hier anzusetzen.

Gerade zu Anfang dieser Übung ist es von enormer Wichtigkeit, die Übung an einer Stelle zu fahren, welche sich sehr leicht wieder rauffahren lässt. Im Optimalfall gliedert sich der Boof hier in eine Übungsreihe aus Seilfähre, Kehrwasserausfahrt, Kehrwassereinfahrt mit Boof ein. Dies bringt die Möglichkeit mit, die Übung häufig zu wiederholen. Wasserdruck und Prallpolsterhöhe sollten hier sukzessive gesteigert werden (Übung an verschiedenen Stellen wiederholen).

Diese Übung schult im Speziellen:

– Kombinierter Ablauf des Boofs

– Anfahrt, Setup, Boof, Landung

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass der Lernende in der Anfahrt genügend Geschwindigkeit mitbringt, um eine möglichst lange Flugphase zu erreichen.

Potenzielle Korrekturen:

– fehlende Konsequenz aufgrund fehlenden Mutes

– falscher Anfahrtswinkel (wer nach links will, muss von rechts kommen)

– Umkanten vergessen

– Oberkörperposition bei der Landung hinten

(Johannes Moll, Eiskanal, Foto: Eric Mich)

Vergleichsanalyse: Anfahrtsgeschwindigkeit

| Sicherheit | Zielführung | Effektivität | Komplexität | Gesamtpunktzahl | |

|---|---|---|---|---|---|

| Schnelle Anfahrt | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |

| Langsame Anfahrt | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |

Erkenntnisse aus dem Praxisteil der Trainer-B-Ausbildung

Während der Trainer-B-Ausbildung versuchten wir, den Boof mit verschiedenen Anfahrtsgeschwindigkeiten unter den Aspekten:

Sicherheit – Zielführung – Effektivität – Komplexität in einer Matrix zu vergleichen.

Hierzu haben wir eine geeignete Stelle auf der unteren Kummerbrücke (Enns) genutzt.

Als Ergebnis unseres Versuchs erhielten wir die Erkenntnis, dass der Erfolg des Boofs bei schnellerer Anfahrt tendenziell höher einzuschätzen ist. Jedoch ist für die Schulung dieser Technik vorrangig die Komplexität entscheidend, welche bei höherer Anfahrtsgeschwindigkeit ein wenig größer einzuschätzen ist. Hier ist zu sagen, dass eine geringere Anfahrtsgeschwindigkeit mehr Zeit für den Bewegungsablauf zur Folge hat.

Zusammengefasst kann man also sagen:

Zum Üben des Boofs ist es sinnvoll, die Geschwindigkeit sukzessive zu erhöhen. An schweren Stellen, welche einen an das persönliche Limit bringen, steigt die Erfolgsaussicht mit steigender Geschwindigkeit.

Download der Trainer-B-Arbeit als PDF: Trainer-B 2019 Boofen_web